El cine estaba vacío a excepción de nosotros dos. A medida que se iban pasando los créditos, hicimos de la sala de cine nuestro patio de recreo: bailamos en nuestros asientos, corrimos por los pasillos y nos reímos hasta que las luces se encendieron y llegó el equipo de limpieza.

Debí haber estado en la escuela esa mañana, pero mi madre insistió en que aprovecháramos la oferta de $1 en el cine esa mañana. Estaban presentando A Little Princess, una de mis favoritas. Como yo, el personaje principal no tenía padre. Al final, su papá regresa; el mío nunca lo hizo.

Esa podría ser la razón por la que mi madre hizo la actuación después la película, para distraerme de la trama. O simplemente quería divertirse un poco con su niña. De cualquier manera, estoy feliz de que lo haya hecho: es uno de mis recuerdos más bellos, y esa mañana permanece en mi mente tan vívida que puedo oler las palomitas de maíz y sentir el dolor de mi estómago por las risitas.

No dejamos de sonreír hasta que alcanzamos nuestro Nissan Altima plateado a través del estacionamiento. Nos atamos, y mi madre comenzó el encendido, pero no nos movimos.

Se giró para mirarme por encima del hombro, sentada en la parte de atrás de mi asiento elevador, y comenzó con calma: “Sydni, quiero que sepas si algo le pasa a mamá, si mamá va a vivir con papá en el cielo, lo harás. Cuídate.”

Continuó: “Te mudarías de Texas a Louisiana para vivir con mi hermana y tus dos primas mayores. Tendrás un hermano y una hermana que podrán jugar contigo. Podrás ver a tus abuelos que viven en la misma ciudad, tanto como quieras. Tu perro, Charlie, también irá”.

¿Qué pensé de ese plan? ¿Tengo alguna pregunta?

La verdad fue que no lo hice; Estaba muy segura de que no iba a suceder nunca. Ella estaba muy enferma, claro, pero no se estaba muriendo. Después de todo, esta era la misma mujer que momentos antes se había levantado los brazos sobre la cabeza y andaba de puntillas alrededor de una sala de cine como una bailarina.

Esa conversación la tuvimos muchas más veces en los próximos años, conduciendo a casa de mi práctica de softbol, durante los recesos comerciales de la alineación de la noche del jueves de la NBC, conectando las vías del tren que rodeaba nuestro árbol de Navidad.

Tendríamos esa conversación en la sala de espera en el consultorio de su médico, en casa cuando estaba demasiado débil para moverse del piso del baño, y acurrucada en su cama del hospital escuchando el sonido de los monitores, rodeados por una maraña de cables.

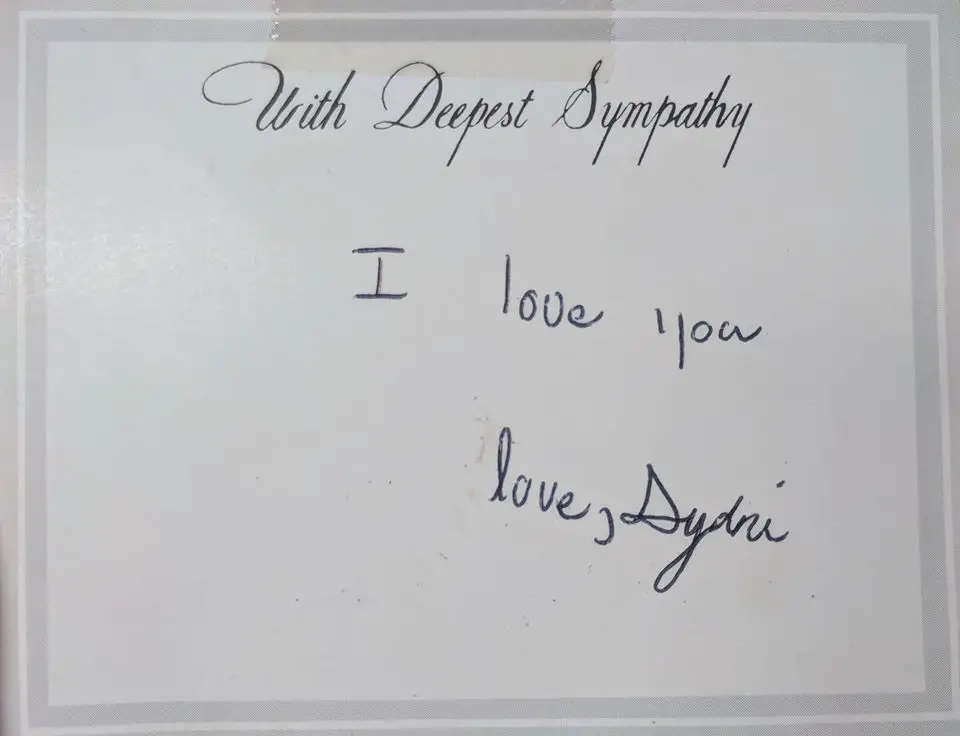

Y tendría esa conversación una vez más con mi familia en una mañana de abril, después de despertarme con la noticia de que mi madre había se había ido pacíficamente, en presencia de sus padres y hermanos, la noche anterior.

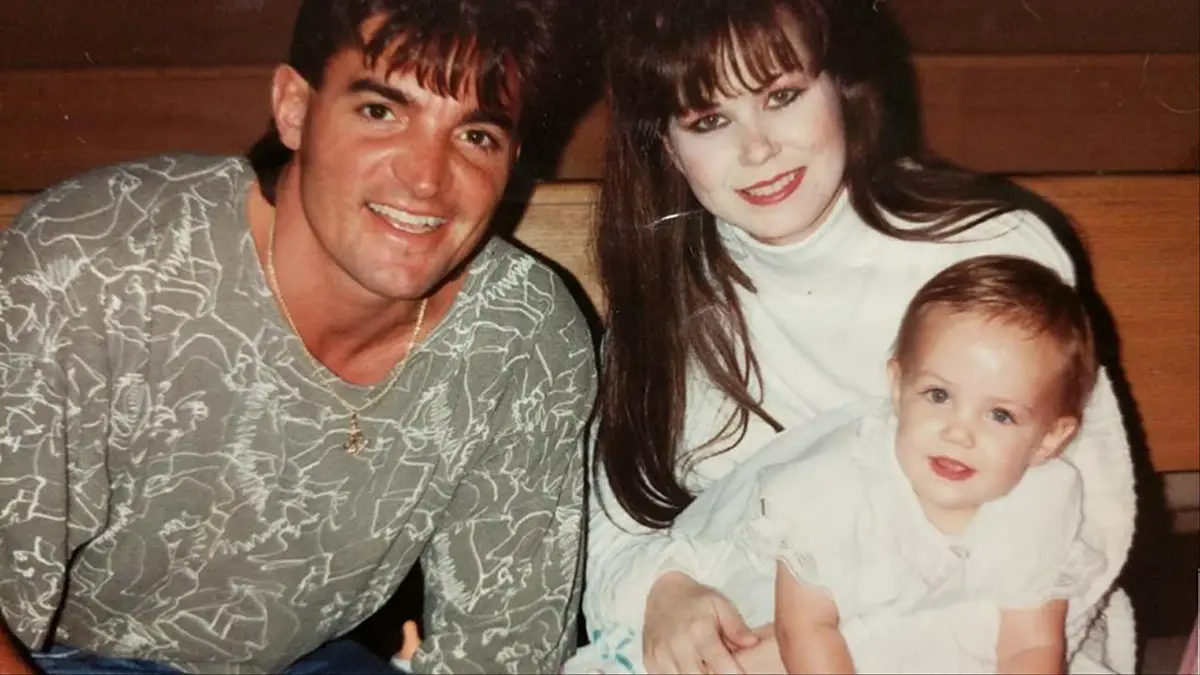

Pero ninguna cantidad de preparación puede preparar a un niño para la muerte de un padre. Ninguna preparación puede preparar a un niño para ser huérfano a la edad de ocho años. Pero mi madre, que había conocido a su novio de la escuela secundaria y al padre de su única hija perder su batalla contra el SIDA mientras libraba la suya, hizo lo que pudo para equiparme con las herramientas que necesitaría para afrontar los días, meses, años. Y décadas después de su muerte.

En lugar de protegerme de la tragedia, mi madre me animó a explorarla

Cuando mi padre murió tres meses antes de cumplir mi cuarto cumpleaños, ella me llevó a su funeral y me permitió trepar a la rodillera de madera cerca de su ataúd, como un taburete para mirar dentro. Ella me explicó, de una manera que un niño en edad preescolar podía entender, por qué no se despertaba.

Esto no se detuvo en el cementerio. Aunque ya no estaba físicamente con nosotros, ella incorporó a mi padre a nuestras actividades diarias. A mi papá le hubiera gustado mi nueva sudadera Tweety Bird. Mi papá estaría muy orgulloso de lo inteligente que era yo. Mi papá fue el artista detrás de las puestas de sol de algodón de color rosa que admiramos en nuestros paseos nocturnos.

Me enseñó que la discusión era una parte saludable del proceso de aflicción y me aseguró que mis sentimientos de tristeza y aislamiento social no solo estaban justificados, sino que también eran normales.

Al mismo tiempo, ella estimuló mi independencia: elegí mis propios atuendos. Prioricé mis actividades después de la escuela. Se me confió llamar al 9-1-1 para pedir ayuda si ella lo necesitaba. Ella también ejemplificó la fuerza y me inculcó un sentido de autoestima. Fui fuerte y valiente. Yo podría hacer cualquier cosa. Fuimos nosotras dos contra el mundo.

Lo más importante, ella creó recuerdos que perdurarían más

Nos giramos mareados en tazas de té gigantes en Disney World. Golpeamos en el techo con los mangos de las escobas para silenciar al vecino de arriba que practicaba “My Heart Will Go On” en el órgano. Apilamos bandejas de la cafetería con tartas de todos los sabores en Luby en el “Día de la tarta del viernes”, nuestra tradición especial.

Otros recuerdos sólo se revelarían a sí mismos con el tiempo: después de encontrar una pila de sobres pre-sellados durante el traslado a Louisiana, supe que mi madre estaba detrás de las tarjetas secretas de admiradores que una vez llenaron nuestro buzón. Descubrí evidencia fotográfica de mi madre riendo, inclinada sobre una plantilla de impresión de pata con una botella de talco para bebés, creando huellas de conejito de Pascua en nuestra casa. Ella archivó álbum tras álbum de fotografías de nuestra vida, cada foto etiquetada con la ubicación y la fecha.

Cuando mi mamá ya no podía, mi nueva familia continuó estas enseñanzas. Me dejaron seleccionar su ataúd blanco perlado y el rocío de rosas rojas que lo cubrían, y me permitieron compilar una lista de reproducción de Celine Dion y baladas N * SYNC para su servicio.

Relatamos historias de la infancia de mis padres, organizamos reuniones en torno a cumpleaños y aniversarios, y siempre conservamos los asientos vacíos en la mesa navideña. Fueron honestos conmigo acerca de la causa de la muerte de mis padres cuando me involucré accidentalmente con la defensa del SIDA en la escuela secundaria, comprendí cuando estaba enojada y desconsolada por ser el último en saber la verdad, y asistí a cada evento de concienciación que organicé después.

La muerte de mis padres está arraigada en mi identidad.

Veo mi vida en distintos capítulos de antes y después. Tengo ansiedad por las cosas que no puedo controlar, mi dolor se esconde detrás de hitos alegres como graduaciones, nuevos trabajos, el día de mi boda. Pero los esfuerzos colectivos de mi madre y mi familia me enseñaron a sobrellevar los inevitables desafíos de la vida desde una edad temprana, y me convirtieron en la mujer, la esposa, la amiga que soy hoy.

Ahora tengo la misma edad que mi madre cuando supo que estaba embarazada de mí, la misma edad que tenía mi madre cuando estaba aprendiendo, de primera mano, lo que significaba ser VIH positivo. Ahora tengo la misma edad que mi madre cuando comenzó a planificar, de una vez, el final y el comienzo de la siguiente fase de su vida.

Al reflexionar sobre este hecho y contemplar el crecimiento de mi propia familia, no puedo comprender la capacidad emocional necesaria para hacer lo que ella hizo. No puedo imaginar sufrir una enfermedad que no solo era desconocida, sino tácita. No puedo entender por qué todo sucedió de la manera en que sucedió o por qué sucedió.

Lo que puedo hacer es aceptar las lecciones que me enseñó sobre la vida y el amor incondicional, y repetirlas un día. Cuando sea madre, también haré todo lo que esté a mi alcance para brindarle a mi hijo una vida feliz y saludable. Me aseguraré de que ella se sienta escuchada y valorada. Y nunca dejaré pasar la oportunidad de bailar con ella en los pasillos de un cine vacío.

Los dos padres de Sydni Dunn murieron de complicaciones relacionadas con el SIDA cuando ella tenía ocho años. Su padre, Kern, murió primero, cuando ella tenía tres años.